In seguito all’incontro Effetto Gas a Solidalia “Per orientare la storia” (24 maggio) e in vista dell’incontro annuale dei Bilanci di Giustizia a Bassano del Grappa “Costruiamo insieme un domani abitabile” (28-31 agosto), raccolgo da tre libri recenti alcuni elementi che ci possono tornare utili in questo periodo di riflessione su come aggiornare le nostre pratiche legate al consumo critico, agli stili di vita e alla costruzione di comunità.

Si tratta di punti di vista diversi, non necessariamente sovrapponibili, che di fronte al passaggio d’epoca che stiamo vivendo ci aiutano a porci le domande e a stimolare le risposte su come ne usciremo, come trasformare allo stesso tempo le nostre abitudini e i sistemi sociali in cui siamo inseriti per “costruire insieme un domani abitabile”.

Effetto Gas a Solidalia 2025 per orientare la storia

Nella serie di incontri online che si sono tenuti nell’ultimo anno nel percorso “Effetto Gas 2025” abbiamo incontrato diverse esperienze vicine e spesso intrecciate con quelle dei Gas e dell’economia solidale; grazie a questo confronto abbiamo raccolto alcuni elementi comuni che indicano la direzione in cui ci stiamo muovendo, sottolineando l’interdipendenza tra le diverse persone e realtà, l’importanza del mutuo appoggio, della costruzione di comunità e dello sviluppo di reti paritarie che consentono di giocare diversi ruoli con diversi livelli di coinvolgimento all’interno di una storia comune.

Per come la vedo, abbiamo perseguito per anni una strategia dei piccoli passi che sappiamo avere senso all’interno di una cornice di trasformazione più ampia, ma ora questa cornice sta cambiando e stiamo cercando di capire quale possa essere la nuova cornice che accumula e amplifica i nostri gesti.

Riprendendo le parole di Fabio Ciconte in un altro libro recente, vogliamo continuare a sentirci parte di un “ingranaggio collettivo”, in un “intreccio che tiene insieme l’azione individuale con quella collettiva” [1].

Rebecca Solnit ci dice che “un cambiamento lento può essere un cambiamento radicale” [2], ma mi sembra che il punto sia capire come i nostri piccoli passi possano essere accumulati per poter scatenare il cambiamento.

Insomma, direi che in qualche modo ci rendiamo conto che la trasformazione graduale attraverso gli stili di vita è importante per rinforzare le reti e in questo modo migliorare il benvivere nei luoghi e lungo le filiere, ma sentiamo di doverla collegare a una trasformazione sociale che indirizzi la storia verso una traiettoria diversa; perché, come scrive lo storico Howard Zinn “I problemi cruciali del nostro tempo non possono più essere lasciati sobbollire sulla fiammella del gradualismo” [3].

Penso che dopo tanti anni ci sentiamo frustrati perché la storia dell’umanità non sta andando nella direzione che desideriamo, e facciamo fatica a vedere il modo in cui le nostre azioni possano portare ad un beneficio più generale, aldilà di quello immediato.

Per fortuna Rebecca Solnit ci ricorda che “Il principio della causa e dell’effetto vorrebbe che la storia marciasse sempre in avanti, ma la storia non è un esercito. È un granchio che scappa lateralmente, un rivolo d’acqua che gocciola sulla pietra consumandola, un terremoto che spezza secoli di tensione” [4]. Cerchiamo allora di capire come poter scaricare nella direzione che ci interessa questa pressione che stiamo accumulando, come un terremoto che scarica lungo le linee di faglia la tensione accumulata.

In questa prospettiva, all’incontro Effetto Gas in presenza a maggio a Solidalia abbiamo anticipato il concetto del nesso di rottura; il libro che lo presenta sarebbe uscito (in italiano) pochi giorni dopo, ma avevamo avuto una soffiata.

Il nesso di rottura

Roman Krznaric è un filosofo sociale; nel suo libro “La storia per un domani possibile” [5] guarda agli ultimi 1’000 anni considerando la storia come una fonte di ispirazione, chiedendosi cosa possiamo imparare da come l’umanità ha superato le sfide del passato per affrontare quelle della nostra epoca.

Riferendosi alla sfida più grande che dobbiamo affrontare, scongiurare il collasso della nostra civiltà, se ci stiamo avvicinando rapidamente ad un punto di svolta critico per la nostra società attualmente insostenibile, il punto è indirizzarne la traiettoria. Ci piegheremo o ci spezzeremo in questo passaggio d’epoca? Come possiamo rispondere rapidamente alla crisi che stiamo attraversando seguendo le scelte coraggiose di cui abbiamo bisogno?

Krznaric identifica uno schema ricorrente nelle svolte epocali in cui una società ha saputo rispondere alle crisi con un cambiamento politico radicale; questo modello, chiamato “nesso di rottura”, viene rappresentato con un triangolo che mostra la combinazione di tre fattori interconnessi che si alimentano reciprocamente: la situazione di crisi identificata come tale, le idee visionarie su cosa vada fatto per fronteggiarla e la presenza di movimenti sociali che sfidano chi sta al potere [6].

Se la crisi è un’opportunità per il cambiamento, le azioni che vengono intraprese dipendono dalle idee in circolazione nel momento in cui le tradizionali certezze traballano. In questo tipo di crisi, il cambiamento può essere portato da una combinazione in cui i movimenti sociali amplificano la crisi, la crisi rende le idee alternative rilevanti e queste ispirano i movimenti.

Questo schema, mettendo in evidenza la combinazione di più fattori che si rinforzano a vicenda, mostra l’importanza di diversi ruoli collegati tra di loro. Sono importanti e necessarie idee e azioni sia per criticare il sistema attuale che per gettare una luce su come il nostro mondo potrebbe funzionare diversamente oltre le attuali crisi. La spinta al cambiamento viene amplificata dalle connessioni tra questi elementi.

Penso che questo schema ci torni utile, in quanto ci dà una prospettiva sui diversi ruoli che possiamo giocare nella trasformazione, sottolineando l’importanza delle connessioni all’interno della rete e con gli altri attori che si muovono nella stessa direzione per attivare questo circolo virtuoso trasformativo. In particolare, le pratiche che prefigurano come potrebbe funzionare la nostra società in modo equo e sostenibile possono dare concretezza alle idee visionarie alternative, ma vanno collegate ai movimenti sociali, alla identificazione della crisi e alle risposte praticabili.

Secondo Krznaric, senza sminuire la portata della svolta necessaria a indirizzare la storia verso un domani abitabile, lo sguardo agli esempi in cui l’umanità ha saputo superare le sfide del passato è una fonte di speranza radicale: le alternative esistono ed altri futuri sono possibili.

Le case della vita

Una prospettiva forse un po’ diversa su come affrontare la nostra epoca ci viene presentata da Adam Greenfield nel suo “Emergenza. Come sopravvivere in un mondo in fiamme” [7]. Greenfield parte dall’esperienza di Occupy Sandy, quando nel 2012 a New York in risposta ai danni procurati dall’uragano Sandy i cittadini si sono auto-organizzati in una rete di aiuto reciproco per dare e ricevere assistenza; oltre all’enorme quantità di aiuti concreti che questa esperienza ha portato, ha attivato nelle persone la sensazione di interdipendenza e fornito un senso alle loro azioni; come riferisce un volontario: “Aiutare gli altri è diventato per molti un modo per affrontare il trauma. Anziché stare in fila a chiedere l’elemosina, queste persone hanno delle responsabilità, e stanno molto meglio così” [8].

La lezione che Greenfield trae da questa esperienza pone l’accento sull’organizzarsi per prendersi cura gli uni degli altri; per fare questo propone di realizzare delle “Case della vita” (“Lifehouse”) in cui trovare rifugio nel prossimo periodo di “lunga emergenza”.

“L’idea di base della Casa della vita è che ogni tre o quattro isolati dovrebbe esserci un posto in cui poter ricaricare il telefono quando va via la corrente; attingere acqua quando quella del rubinetto, per un qualsiasi motivo, non è più potabile; riunirsi con i vicini per discutere di questioni di interesse comune; organizzare un’assistenza affidabile per i bambini; prendere in prestito strumenti che non ha senso che una famiglia possieda da sola e così via” [9]. In questo modo, a partire dalle necessità di base e dal prendersi cura gli uni degli altri, le persone attivano il loro potere collettivo.

La costruzione delle Case della vita è “un mezzo pratico per resistere, prefigurando i metodi di cooperazione e scambio su cui necessariamente si fonderà la nostra società post combustibili fossili” [10].

Le Case della vita non sono quindi solo un luogo di rifugio, ma anche un luogo per costruire e anticipare una società basata sul mutuo aiuto; in questo senso le vedo come uno degli elementi che nello schema del nesso di connessione aiutano a rendere visibili, concrete e praticabili le idee visionarie su come potrebbe funzionare la società oltre la crisi.

Le abitudini quotidiane

Adam Kahane è un facilitatore con una lunga esperienza in contesti molto diversi, ha lavorato in situazioni che definirei estreme; ha pubblicato diversi libri, tradotti in italiano, in cui racconta la sua esperienza e il suo approccio alla facilitazione, mentre questo suo ultimo “Everyday habits for transforming systems” (abitudini quotidiane per trasformare i sistemi) è disponibile al momento solo in inglese [10].

Il libro vede la luce in seguito ad una serie di interviste di Kahane con persone che hanno lavorato negli anni, in situazioni anche molto difficili, nella trasformazione di sistemi sociali di diverso tipo. Mentre Kahane, forte della sua esperienza, cercava nelle interviste una conferma ai suoi modelli, gli intervistati mettevano in luce altri aspetti su come avvengono le trasformazioni e sul modo di comportarsi necessario a ottenerle. L’autore ha così pensato di raccogliere le esperienze di chi è agisce la trasformazione, organizzandole in sette abitudini quotidiane che vengono descritte nel libro dedicato a chi vuole contribuire a creare un mondo con maggiore giustizia, connessione e capacità di agire.

Secondo Kahane, i sistemi si possono trasformare quando molte persone intervengono insieme con ruoli diversi e premendo sui punti di rottura dei sistemi. Riprendendo uno dei versi più famosi della storia del rock: “C’è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce”, Kahane ci invita a trasformare i sistemi intervenendo sulle crepe.

“Il poeta Leonard Cohen ci offre un indizio nella sua canzone Anthem, quando dice che illuminazione e possibilità si fanno strada attraverso le crepe. I sistemi possono apparire solidi, ma non lo sono. Nelle crepe le cose si muovono, sono i punti di rottura in cui si aprono le fessure dove la nuova luce può emergere, come le crepe nel terreno in cui possono crescere le piante” [12].

Trasformare i sistemi è un processo dirompente anche nei confronti delle persone che partecipano e delle loro abitudini; “perché il compito non sta nel conoscere, ma nel diventare” [13].

Per questo serve quello che Kahane chiama un coinvolgimento radicale, profondo (“radical engagement”). “Il coinvolgimento radicale è fatto di piccole azioni che possono creare dei grossi impatti. È un catalizzatore potente della trasformazione dei sistemi. È la pratica fondamentale che sostiene tutte le strategie e le tattiche per trasformare i sistemi in modo generativo” [14].

Costruiamo insieme un domani abitabile

A partire da queste e altre suggestioni, nell’incontro annuale dei Bilanci di Giustizia a fine agosto a Bassano del Grappa ci confronteremo su come rafforzare le connessioni e collaborare con chi spinge nella stessa direzione, non solo per resistere ma anche per indirizzare la storia verso un domani abitabile.

In particolare, ci confronteremo con i movimenti per il clima ed altri soggetti per capire come collaborare nella creazione di questi circoli virtuosi che trasformano i sistemi in modo generativo, allenandoci in questo modo ad affrontare insieme ad altri con ruoli e punti di vista diversi la trasformazione dei sistemi.

“Forse tutto si riassume in questo. Nel fare in modo che gli esseri umani lavorino insieme, si mobilitino, si aiutino a vicenda per costruire un mondo diverso. Uno dei miei amici è solito dire: “La sfida più grande dell’umanità non è la fame, la povertà, lo sviluppo sostenibile, la pace, la salute, l’istruzione, l’economia, le risorse naturali… ma la capacità a organizzarsi in maniera collettiva per risolvere questi problemi” [15].

È questo il modo che abbiamo per collegare le nostre azioni e abitudini quotidiane alla trasformazione dei sistemi in cui siamo inseriti. Non abbiamo le ricette, ma sappiamo che potremo farlo solo insieme: “Quando ci chiedono come intendiamo costruire un nuovo mondo, rispondiamo: “Non lo sappiamo, ma perché non lo costruiamo insieme?” [16].

Qui trovate il programma e le informazioni sull’incontro annuale.

Andrea Saroldi

9 luglio 2025

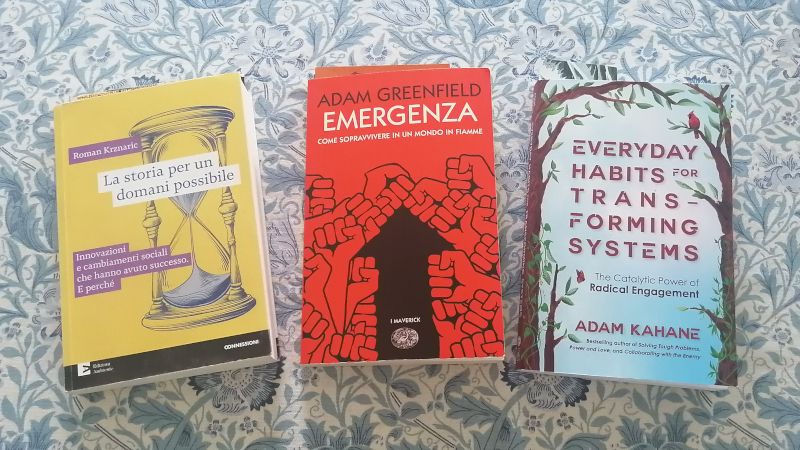

Foto di Andrea Saroldi

Riferimenti

- Fabio Ciconte, “Il cibo è politica”, Einaudi 2025, p. 54.

- Rebecca Solnit, “Slow Change Can Be Radical Change”, 11 gennaio 2024. https://lithub.com/rebecca-solnit-slow-change-can-be-radical-change

- Citato in Roman Krznaric, “La storia per un domani possibile”, Edizioni Ambiente 2025, p. 58.

- Rebecca Solnit, “Speranza nel buio”, Fandango Libri 2005, p. 10.

- Roman Krznaric, “La storia per un domani possibile”, Edizioni Ambiente 2025.

- Il modello del nesso di rottura viene descritto in [5] (pp. 324-328) e nell’articolo di Roman Krznaric da cui è tratta la figura: “The disruption nexus”, aeon.co 20 giugno 2024, https://aeon.co/essays/what-turns-a-crisis-into-a-moment-for-substantive-change

- Adam Greenfield, “Emergenza. Come sopravvivere in un mondo in fiamme”, Einaudi 2024.

- Adam Greenfield, Ivi, p. 13.

- Adam Greenfield, Ivi, p. 157.

- Adam Greenfield, Ivi, p. 16.

- Adam Kahane, “Everyday habits for transforming systems”, Berrett-Koehler Publishers 2025. Sul sito dell’editore è disponibile un estratto dall’introduzione a questo link: https://ideas.bkconnection.com/small-shifts-big-change-an-excerpt-from-everyday-habits-for-transforming-systems

- Adam Kahane, Ivi, p. 14-16.

- “Because the job is not to know; it’s to become”; Rebecca Solnit 2024, Ibidem.

- Adam Kahane, Ivi, p. 19.

- Cyril Dion, “Domani”, Lindau 2016, p. 320.

- Rebecca Solnit 2005, Ivi, p. 110.